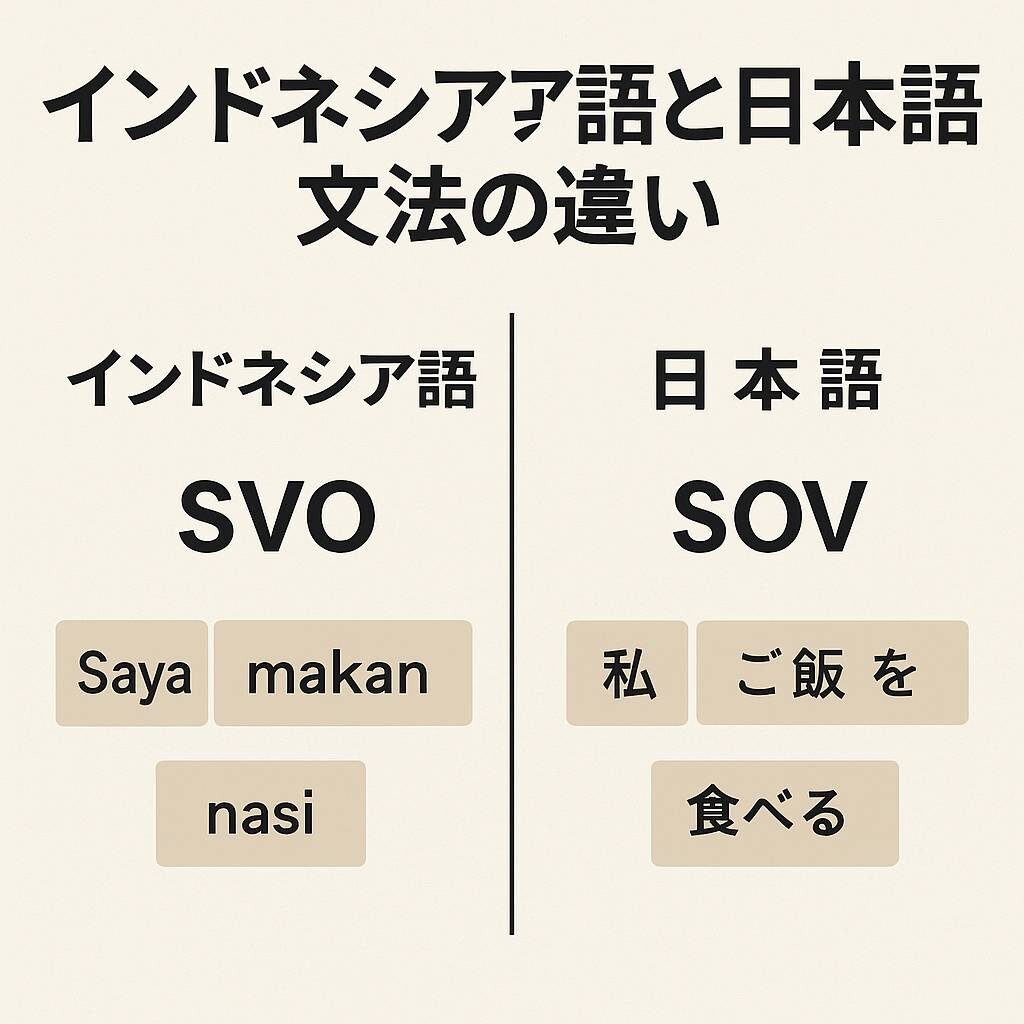

語順の違い:SVOとSOVの対立

インドネシア語と日本語の最も大きな文法的な違いは、語順の基本構造にあります。

インドネシア語の翻訳は英語と同じ「SVO型(主語-動詞-目的語)」をとり、「Saya makan nasi.(私はご飯を食べる)」のように動詞が真ん中に置かれます。一方、日本語は「SOV型(主語-目的語-動詞)」で、「私はご飯を食べる」と動詞が文末に来ます。これにより、インドネシア語では文の早い段階で行為が明確になり、日本語では最後まで聞かないと行為が確定しないという特徴が生じます。例えば「彼女は明日…」と日本語で言い始めると、最後に「来る」「行かない」などの動詞を聞くまで意味が確定しません。インドネシア語は動作中心、日本語は結論を後に持ってくる構造といえます。

助詞の有無と文の関係性の表し方

日本語では「が」「を」「に」「で」などの助詞が名詞と動詞の関係を明示的に示します。例えば「私は学校に行く」では、「に」が目的地を表す重要な役割を果たします。対してインドネシア語には助詞の体系がなく、語順や前置詞によって関係性を表します。「Saya pergi ke sekolah.」では「ke(〜へ)」が前置詞として目的地を明確にします。つまり、日本語は「助詞依存型」、インドネシア語は「前置詞依存型」と言えます。この違いは翻訳の際に混乱を生みやすく、日本語の助詞をそのまま対応させようとすると不自然な文章になることがあります。助詞があるからこそ日本語は語順が比較的自由で、インドネシア語は語順が比較的固定的であるという点も対照的です。

時制・敬語表現と文化的背景

もう一つ重要な違いは、時制と敬語表現の扱いです。日本語は動詞活用で時制を厳密に表現します。「行く」「行った」「行っている」のように動詞の形そのものが変わります。さらに敬語(尊敬語・謙譲語・丁寧語)の体系が発達しており、話し手と聞き手の社会的関係性を反映します。インドネシア語では動詞の形はほぼ変化せず、「akan(〜する予定)」「sudah(すでに)」などの副詞を添えることで時制や相を表します。また敬語表現は語彙選択や呼称の工夫によって表され、日本語ほど体系化されていません。これは文化的背景とも関係し、日本語が「上下関係の秩序」を重視する社会で発達したのに対し、インドネシア語は「平等性や調和」を重視する社会で簡潔さを好む傾向があると考えられます。

まとめ

- 語順:インドネシア語はSVO、日本語はSOV。意味が確定するタイミングが異なる。

- 助詞と前置詞:日本語は助詞で関係を示し語順が柔軟、インドネシア語は前置詞で関係を示し語順が比較的固定。

- 時制と敬語:日本語は動詞の活用と敬語体系が複雑、インドネシア語は副詞と語彙選択で簡潔に表す。

このように両言語は構造的に大きく異なり、翻訳や学習の際には「直訳ではなく、思考の仕組みの違い」を理解することが重要です。特に、日本語話者がインドネシア語を学ぶ場合は「動詞が先に来る感覚」、インドネシア語話者が日本語を学ぶ場合は「助詞と動詞活用の習得」が大きなハードルになります。